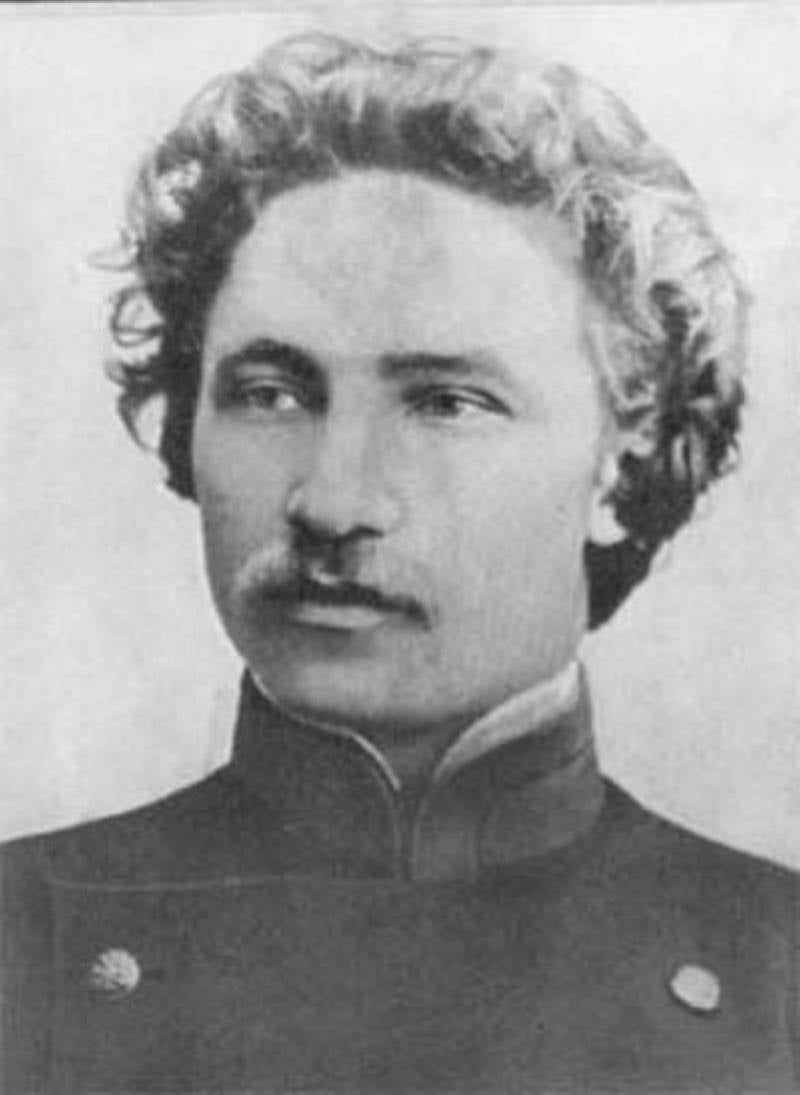

Николай Ильич Подвойский, уроженец Черниговской губернии, сын сельского священника-учителя, был одним из первых большевиков. И не самым старым – к Октябрьской революции ему было всего 37 лет. Но именно он оказался одним из первых советских персональных пенсионеров, хотя и по состоянию здоровья – всего-то в 55. Отец Николая – Илья Подвойски (его фамилия пишется без и краткого), который преподавал и в церковно-приходских школах, и в Нежинском духовном училище, туда же его и направил. Уже 14-летним юный Подвойский поступил в Черниговскую духовную семинарию, где проучился почти восемь лет. Но в отличие от Сталина, он семинарию закончил вполне официально, чему есть подтверждение от его одноклассника – седневского краеведа Д. Е. Киселя. Где молодой Подвойский набрался марксистских идей, за которые его даже исключали из семинарии, сказать непросто – хотя доступ к книгам для грамотного человека тогда был свободным. Не стоит поэтому удивляться, что в РСДРП Николай вступил ещё до выпуска из учебного заведения совершенно иного профиля. Интересно, что будущий партийный функционер успел ещё и поступить в Демидовский юридический лицей, и весьма далеко от Чернигова – в Ярославле. Оттуда он знал почти всё о II съезде РСДРП и сразу примкнул к большевистской фракции. Стал председателем студенческого комитета партии и был принят в её Северный комитет.В революции 1905 года Николай Подвойский – организатор боевых рабочих дружин в Ярославле и член Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Он – один из лидеров знаменитой стачки текстильщиков, получил тяжёлое ранение в одном из столкновений с жандармами. В 1918 году Подвойского ранят ещё раз, что станет причиной серьёзных проблем со здоровьем.Когда первая русская революция была подавлена, Подвойский эмигрировал в Германию, оттуда – в Швейцарию. Вернувшись в Россию, он вёл партийную работу в Петербурге, Костроме и Баку, руководил легальным издательством «Зерно» в столице. Подвойский участвовал в издании «Правды», «Звезды», даже журнала «Вопросы страхования», здесь – главным редактором. Последнее, вообще-то, неудивительно, так как Подвойский стал главой финансовой комиссии Русского бюро ЦК РСДРП.Охранка начала охоту за ним в 1914 году, как только получила возможность обвинить большевика в уклонении от военного призыва. Но арестовать Подвойского смогли только в ноябре 1916 года, и только в феврале 1917 года сослали в Сибирь. Но тут случилось отречение Николая кровавого, абсолютно неожиданное для многих, только не для настоящих большевиков.

Николай Ильич Подвойский, уроженец Черниговской губернии, сын сельского священника-учителя, был одним из первых большевиков. И не самым старым – к Октябрьской революции ему было всего 37 лет. Но именно он оказался одним из первых советских персональных пенсионеров, хотя и по состоянию здоровья – всего-то в 55. Отец Николая – Илья Подвойски (его фамилия пишется без и краткого), который преподавал и в церковно-приходских школах, и в Нежинском духовном училище, туда же его и направил. Уже 14-летним юный Подвойский поступил в Черниговскую духовную семинарию, где проучился почти восемь лет. Но в отличие от Сталина, он семинарию закончил вполне официально, чему есть подтверждение от его одноклассника – седневского краеведа Д. Е. Киселя. Где молодой Подвойский набрался марксистских идей, за которые его даже исключали из семинарии, сказать непросто – хотя доступ к книгам для грамотного человека тогда был свободным. Не стоит поэтому удивляться, что в РСДРП Николай вступил ещё до выпуска из учебного заведения совершенно иного профиля. Интересно, что будущий партийный функционер успел ещё и поступить в Демидовский юридический лицей, и весьма далеко от Чернигова – в Ярославле. Оттуда он знал почти всё о II съезде РСДРП и сразу примкнул к большевистской фракции. Стал председателем студенческого комитета партии и был принят в её Северный комитет.В революции 1905 года Николай Подвойский – организатор боевых рабочих дружин в Ярославле и член Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Он – один из лидеров знаменитой стачки текстильщиков, получил тяжёлое ранение в одном из столкновений с жандармами. В 1918 году Подвойского ранят ещё раз, что станет причиной серьёзных проблем со здоровьем.Когда первая русская революция была подавлена, Подвойский эмигрировал в Германию, оттуда – в Швейцарию. Вернувшись в Россию, он вёл партийную работу в Петербурге, Костроме и Баку, руководил легальным издательством «Зерно» в столице. Подвойский участвовал в издании «Правды», «Звезды», даже журнала «Вопросы страхования», здесь – главным редактором. Последнее, вообще-то, неудивительно, так как Подвойский стал главой финансовой комиссии Русского бюро ЦК РСДРП.Охранка начала охоту за ним в 1914 году, как только получила возможность обвинить большевика в уклонении от военного призыва. Но арестовать Подвойского смогли только в ноябре 1916 года, и только в феврале 1917 года сослали в Сибирь. Но тут случилось отречение Николая кровавого, абсолютно неожиданное для многих, только не для настоящих большевиков.

Семинарист и большевик, эмигрант и арестант

Экспроприатор и организатор

Возвращение Подвойского из ссылки в революционный Петроград, конечно, не было таким триумфальным, как у Ленина или Троцкого, но его вместе с целой группой товарищей тоже встречали, но не на Финляндском, а на Николаевском (ныне Московском) вокзале. Подвойского тут же избрали депутатом Петроградского совета, сделали членом Петроградского комитета большевиков, а потом и руководителем его военной организации. Задолго до захвата власти большевики приступили к захватам иного рода – экспроприациям.

Едва ли не первым делом они, под началом Николая Подвойского, который взял на себя командование бронедивизионом, экспроприировали под свой партийный штаб особняк, точнее – настоящий дворец отставной балерины Матильды Кшесинской. Весьма сомнительная, мягко говоря, репутация бывшей любовницы бывшего императора помешала ей отбить свою собственность, хотя она обращалась даже к министру-председателю Керенскому, с которым была хорошо знакома лично. Из особняка Кшесинской Подвойский занялся организацией отрядов Красной гвардии. Он редактировал газеты «Солдатская правда», «Рабочий и солдат», «Солдат», хотя сам писал совсем немного. Несмотря на то, что на фронте он бывал только как агитатор, Подвойского избрали председателем Всероссийского бюро фронтовых и тыловых военных организаций при большевистском ЦК. Он – участник всех конференций и съездов, а в апреле избран во ВЦИК, пока только кандидатом в члены. В Октябрьском перевороте его роль переоценить просто нельзя: он состоял в оперативной тройке по руководству вооружённым восстанием, входил и в Военно-революционный комитет. Подвойский – один из тех, кто непосредственно руководил штурмом Зимнего дворца. Докладывать о его взятии отправился Антонов-Овсеенко, а Подвойский в это время зачищал дворец от юнкеров и от мародёров. Сразу после 25 октября Подвойского записали в руководство военным наркоматом, причём именно ему поручалось разобраться со старым аппаратом министерства, из которого только что убрали генерала Верховского (ГИПЕР) и не успели реально заменить на Маниковского. Но до этого Подвойскому, который принял командование Петроградским военным округом, пришлось принять участие в ликвидации мятежа Керенского-Краснова.Как именно Подвойский сменил во главе военного ведомства тройку Антонов – Крыленко – Дыбенко, историки не могут разобраться до сих пор, хотя существуют и разные записки Ленина, и даже приказ того же Крыленко. Хотя как главковерх мог назначать наркома, тоже не понятно. Но при тогдашней революционной неразберихе это не так и важно.

Подвойский потом так же странно и уйдёт с поста российского наркома, об этом, а также о замене его на Троцкого, стало известно исключительно из газет. Ещё позже и тоже несколько спонтанно Подвойский станет и наркомом по военным и морским делам Украины. Об этом он тоже узнает из газет с последующим подтверждением от Свердлова, причём только после телеграфных переговоров с Лениным.Но важнее то, что новообразованным наркоматом Подвойский какое-то время действительно руководил и даже назначил там управляющим делами мало кому известного генерала Потапова. Тот, кстати, благополучно и перебазировал ведомство почти со всеми кадрами из одной столицы в другую – из Петрограда в Москву. Есть исследователи, которые убеждены, что именно Потапов при Подвойском реально возглавлял наркомат военных и морских дел. Подвойскому же надо отдать должное как раз за сохранение кадров, которые впоследствии неплохо справлялись с задачами по организации новой Рабоче-крестьянской Красной армии – РККА. Есть данные, что саму эту аббревиатуру предложил Подвойский. Его же многие записывают в авторы символа Красной армии – пятиконечной звезды, хотя звёзды, вообще-то, были даже на погонах офицеров царской армии. Более точно известно, что Подвойский приложил руку к учреждению ордена Красного Знамени – первой личной награды для отличившихся на фронтах Гражданской войны.

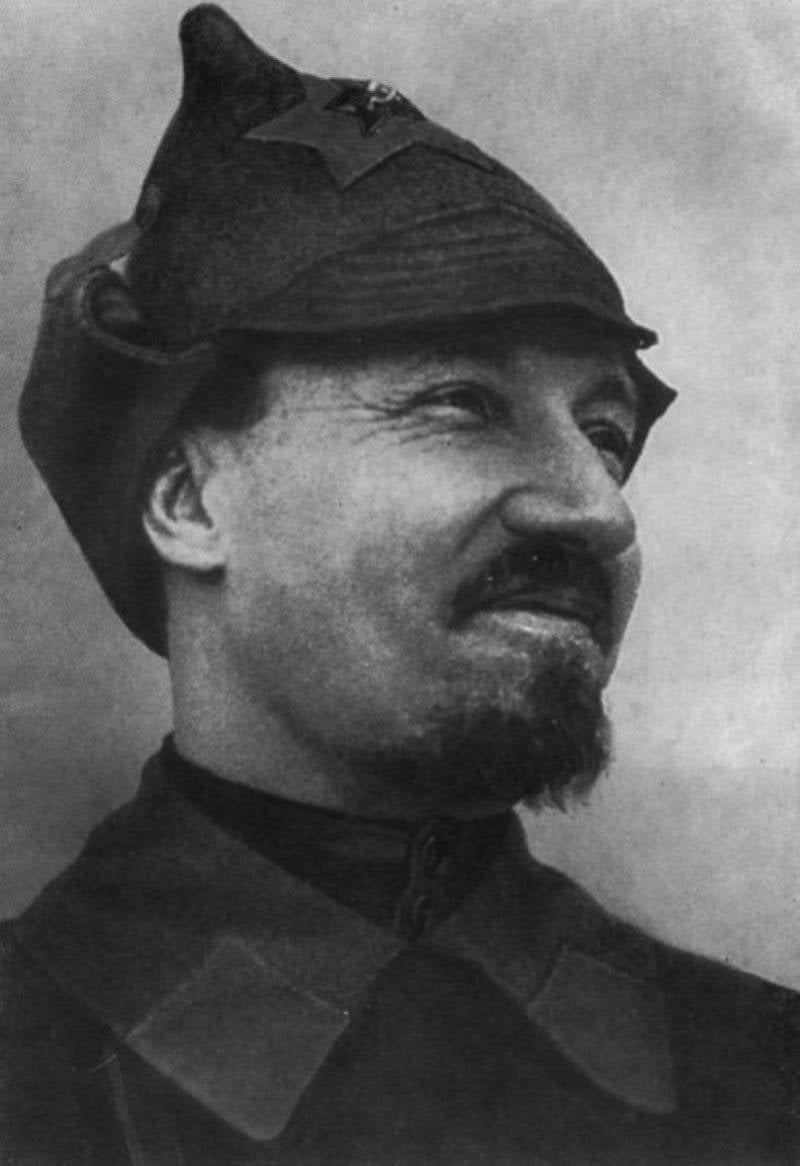

В должности наркома Подвойский подписал декреты о выборном начале в армии и равных правах всех военнослужащих. Уход его с поста наркома прошёл очень тихо, скорее всего, потому что наркомат надо было прямо подчинить вновь образованному Реввоенсовету республики – РВСР, который возглавил Лев Троцкий. Ничего лучшего, как взять на себя ещё и наркомат, тот не придумал. Подвойскому, этим весьма уязвлённому, осталось председательство во Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной армии, а затем – в Высшей военной инспекции. Подвойский всеми силами борется за то, чтобы этой структуре был подконтролен даже сам РВСР, пишет по этому поводу бесчисленные письма Ленину, Свердлову, самому Троцкому, набрасывает планы и проекты. Но его вместо этого просто записывают в члены РВСР, а потом и вовсе оправляют на Украину – чтобы он возглавил тамошний военный наркомат. Подвойский быстро сколотил там многотысячный аппарат, пользуясь старыми кадрами с фронтов, армий и военных округов. Однако побед это не принесло, и его перебрасывали на разные фронты, где Подвойский частенько конфликтовал с РВСР и лично с его председателем Троцким. Интересно, что ещё задолго до этого, среди прочего, Подвойский очень удачно занял сторону Сталина, Ворошилова и Митина в споре с Троцким по поводу командующего Южным фронтом – военспеца генерала Сытина. По всей видимости, старому большевику впоследствии всё это зачлось. А завершал своё участие в Гражданской войне Подвойский уже на весьма скромном посту члена реввоенсовета 10-й армии Кавказского фронта.

Физкультурник и функционер

После Гражданской войны Подвойского с некоторым опозданием – только в 1922 году наградили орденом Красного Знамени, который, как считается, он сам и придумал, и даже участвовал в обсуждении эскизов. Старого коммуниста, который оказался не лучшим полководцем и военным организатором, было решено бросить на спорт. Для начала Подвойскому поручают возглавить Высший совет физической культуры, а заодно и небезызвестный Всевобуч – государственную систему подготовки будущих военных кадров.А уже в 1921 году Подвойского избирают председателем Спортинтерна, то есть Красного спортивного интернационала, причём с амбициозной задачей противопоставить буржуазному спорту, с его ставкой на звёзд и олимпийские идеалы, спорт пролетарский – массовый. Характерно, что по поводу развития спорта и физкультурного движения в СССР Подвойский тут же вступил в очень жаркую дискуссию с наркомом здравоохранения Николаем Семашко.

Интересно, что к спорам подключилась печать, а потом и высшее руководство страны, вплоть до Сталина. Видно, не просто так тот благосклонно принял что-то вроде титула «лучшего друга советских физкультурников». И неспроста впоследствии Олимпийским играм у нас так активно противопоставляли рабочие Спартакиады и Спартакиаду народов СССР, причём обычно с участием многочисленных иностранных гостей.В самой же дискуссии её участников буквально метало из стороны в сторону, хотя главные спорщики – Николай Семашко и Николай Подвойский, оба были скорее за массовость, чем за пресловутый олимпизм с его рекордами и замаскированным профессионализмом. Но оба они не дожили совсем немного до того момента, когда спортсмены из СССР наконец-то присоединились к олимпийскому движению и поехали на игры 1952 года в Хельсинки. Понятно, что у такого человека, как Подвойский, были интересы и помимо спорта. И он не только числился, а активно работал в ЦКК – контрольной комиссии ВКП(б), считавшейся долгое время почти всесильной, пока не пришло время всесилия НКВД и только потом – МГБ и КГБ. Параллельно Николай Ильич работал в Испарте, где поучаствовал в беспрецедентной «зачистке» партийных изданий даже от упоминаний троцкистов и прочих уклонистов.

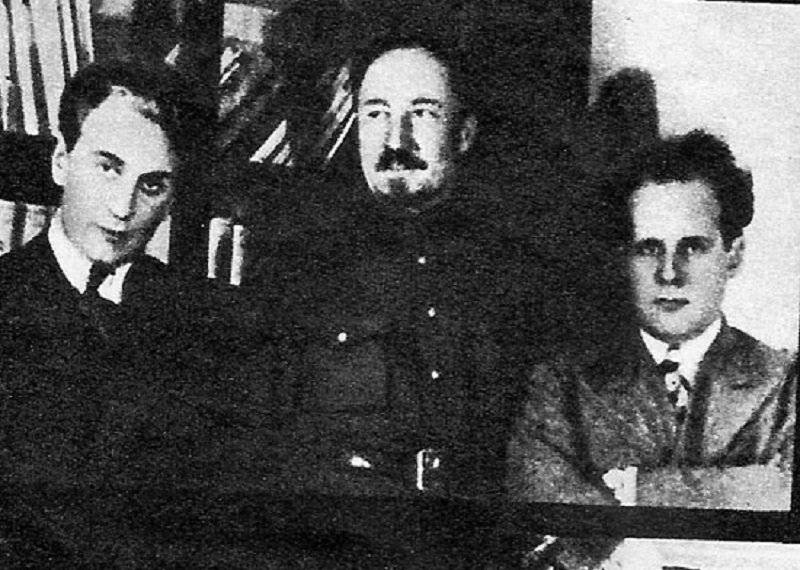

А ещё он снялся в кино – в полуофициальной хроникально-художественной картине Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Причём в роли самого себя (на фото он вместе с одним из братьев Васильевых и Сергеем Эйзенштейном). Если Михаилу Ивановичу Калинину выпало на долю стать всесоюзным старостой, то Николай Ильич Подвойский оказался одним из первых всесоюзных персональных пенсионеров. Здоровье в очередной раз подвело его, и уже в 55 лет Подвойскому посчастливилось уйти на покой.Почему посчастливилось, объяснять вряд ли необходимо. Уже с 1935 года, когда компетентные органы ещё только пытались раскрутить маховик репрессий, сталинский соратник получил возможность заняться пропагандистской и литературно-журнальной деятельностью. Он писал не так много, больше редактировал, а также занимался организаторской работой в издательской сфере. О том, как прошли для него трудные годы, не известно почти ничего, хотя в тень он уходить даже не пытался. Тем не менее в самом начале войны Подвойский стал проситься на военную службу. Ему было отказано, причём жёстко, хотя он всё же поучаствовал в организации московских дивизий ополчения. В нескольких личных архивах сохранились даже какие-то приказы и распоряжения за его подписью. А в октябре 1941 года, когда его сын уже был на фронте, а немецкая угроза столице стала реальной, Подвойский отправился на её западные окраины – рыть окопы. Точнее руководить работами, о чём есть свидетельство тогдашнего председателя Моссовета Василия Пронина. 61-летний Николай Подвойский так и остался одним из главных организаторов оборонных работ под Москвой, на пригородных поездах он колесил по Подмосковью, инспектируя в основном зенитчиков и радиотехнические войска.А заодно опытный партиец и агитатор развозит по воинским частям, городкам и посёлкам плакаты, газеты, книги, много выступает по клубам, сельсоветам и в госпиталях. Так что свои медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Подвойский заслужил честно.

Союзный пенсионер

Он умер через три года после победы – летом 1948 года от сердечного приступа. Похороны были тихими, старый революционер упокоился на первом участке Новодевичьего кладбища. Почему Подвойского не захоронили у Кремлёвской стены? Сказать трудно. Об этом предпочитали молчать даже его наследники.

Несмотря на то, что оттуда идёт большое количество продукции, которая нужна РФ на фронте каждый день, такой помощи на коммерческих условиях недостаточно и концепцию этих отношений неплохо было бы пересмотреть. Особенно